二人だからこそ超えられた"不気味の谷"

アーティストユニット「TELYUKA(テルユカ)」が語る クリエイティブの真髄とは

- Maya

- テクノロジー・アート

Autodeskの3DCGツール「Maya」で描かれたバーチャルキャラクター「Saya」。2015年にSNSで発表されるや否や、"不気味の谷を超えた"愛らしさが大きな話題となった。2017年には講談社主催のオーディションプロジェクト『ミスiD』のファイナリストに勝ち残り「ぼっちが、世界を変える」受賞。2018年3月にはアメリカ・オースティンで開催された「SXSW Trade Show」にてインタラクティブな要素を備えてアメリカデビューを果たす。

このSayaを生み出したのが、バーチャル・ヒューマン制作を専門とする東京在住のアーティストユニット「TELYUKA(テルユカ)」。石川晃之・友香夫妻の2人からなる3DCGアーティストユニットだ。Sayaで一躍その名を世界に知らしめたTELYUKAだが、その裏側には二人で作り上げた確固たる"哲学"があったーー。

TELYUKA:2011年頃から、フリーランスの夫婦ユニット「TELYUKA(テルユカ)」として活動を開始。晃之さんは独学でCGを習得。フリーランスでの経験を経て友人とCG会社を起業。建築系の会社でCAD、3ds Maxなどを習得した友香さんがその会社の面接に来たことがきっかけで結婚(ドアを開けて初対面の晃之さんの笑顔に一目惚れしたそう)、後にTELYUKAを結成。ハリウッドでの就労などを目的にオリジナルキャラクターを自主制作していたことから生まれたSayaでブレイクを果たす。

Sayaに至る道

―― 2011年から二人での制作を初めて、Sayaの前にも、業務の傍らで、個人プロジェクトをされていたそうですね。

友香:自分たちがやりたい仕事を作るために、ポートフォリオとして自主制作をしていました。自分たちがやっていた仕事はローポリのものが多かったんですが、進みたいジャンルが違っていたので、ハイエンドのものも作れるということを示したかった。7年ほど前のことです。

―― 具体的には、どんなチャレンジをされていたんですか?

友香:その頃は、海外のCGのポータルサイトで、ハリウッドの有名な方が、お題を出して、数万円払うと作ったものに添削してくれてマニュアルをくれるというサービスがあったんです。英語がわからなくても、見よう見まねで繰り返していった。それでハイエンドのワークフローを少しずつ溜め込んでいきました。とにかく、なんでも貪欲に作っていったんです。素敵なものを見たら、「これCGで起こして動かしたいな」ってアイデアを実現していきました。私達は二人ともCGが好きなので、家にいてもずっと制作をしているんです。

―― 男性型のキャラクター「Gandy」や女性型のキャタクター「Courir」などはそうしたチャレンジから生まれたものなんですね。

晃之:もともと、二人で組む前から、自主制作のショートムービーをずっと作りたいと思って一人でオリジナル作品を作っていました。でも、Mayaで大体モデリングをして、リグくらいまでいくと、うまくいかなくなって、結局、そこで頓挫してしまうんですよ。例えば「肩のこのあたりがうまくいかないな」と思って、そればかりに固執して、結局あきらめてしまう。

―― クライアントがない仕事だと、作り始めてもゴールに至るのが難しいと。

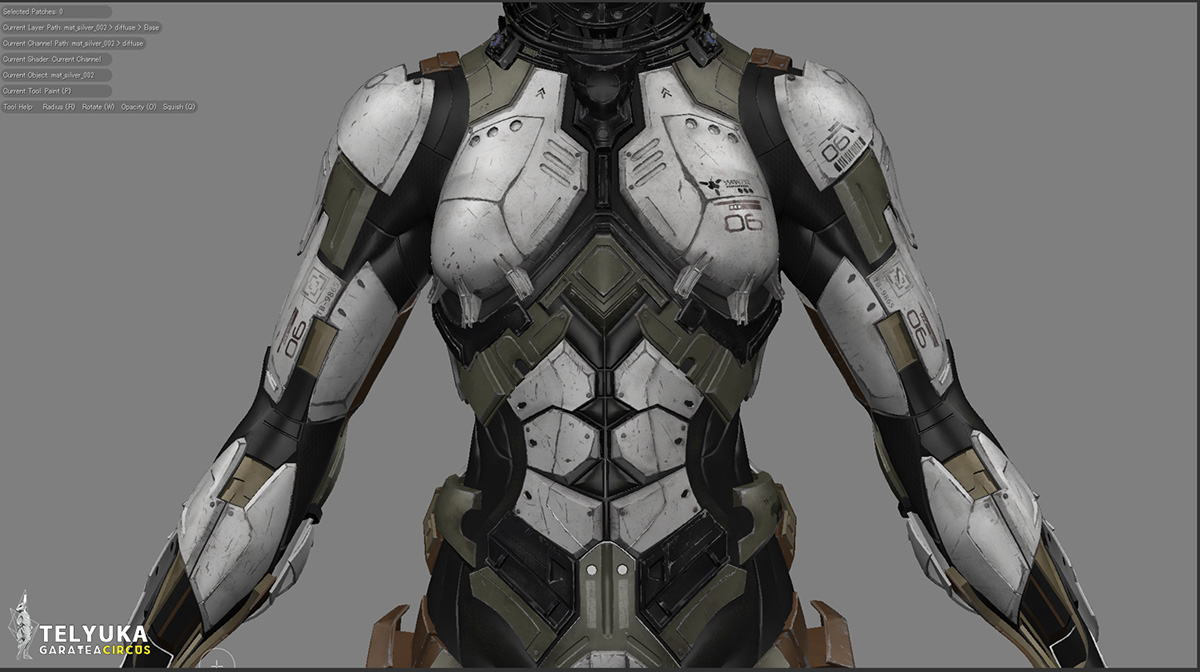

友香:彼で驚くのが、そうやって作ったデータを、すぐ捨てようとするんですよ!「もういらないから」って。それでボディーアーマーの作品を掘り起こして発表したら、業界で注目されるようになって...。そこからお仕事にも繋がるので良かったなと。

―― 発表することの大切さを知ったのは大きいですね。

友香:自分たちだけで作っていると、どうしても、センスやデザイン、見せ方の部分にまで考えが至らなくて。それが、世に出した途端に気付かされることになる。それで自然に、自主作品を発表することが、作家として勉強させられる活動になりはじめた。世に出すのを前提で自主制作を始めるというのが、サイクルとして始まったんです。最初は全然駄目でしたよ。一人か二人くらい見てくれればいいね、という感じでした。

―― 制作したハイエンドなキャラクターの発表の場はどこで?

晃之:「CGSociety」「CGArena」「3DTotal」などの海外のポータルサイトでした。国内にはフォトリアル表現を発表するサイトがなかったので。海外のサイトでは、CGアーティストの作品が掲載されて評価されるというシステムがあったんです。掲載されることで、自分の名前が売れるというサイクルがありました。そこでは、まず応募して「載るか載らないか」の選考があって、何度も弾かれて、悔しく思いながら作っていました。

―― 世界の壁は厚いですね....!!

友香:応募しては蹴られるということを何度も繰り返して、何が悪いんだろう、と考えるんです。それで自然と磨かれていきました。日本のサイトだと趣味の範疇での発表が多いですが、海外のポータルサイトではプロの目で厳しく見られるという環境がありました。並べて見られるという緊張感はすごく良かったですね。掲載されないと、すごく悔しいんですよ。

―― そんな時代もあったんですね。

友香:当時は、自分たちの作ったものが「こんなにすごいのにどうして掲載されないんだろう?」って自負があって。自分たちの目が育っていなかったんです。今見ると「これじゃ載らないな」って思うんですけど(笑)。

晃之:一人だったら諦めていたかもしれません。二人だと第三者の目があるので、作り続けることができた。今も、作りたいものはたくさんあります。

二人の作品制作

―― 普段はどういうふうにして一つのものを作っていくんですか?

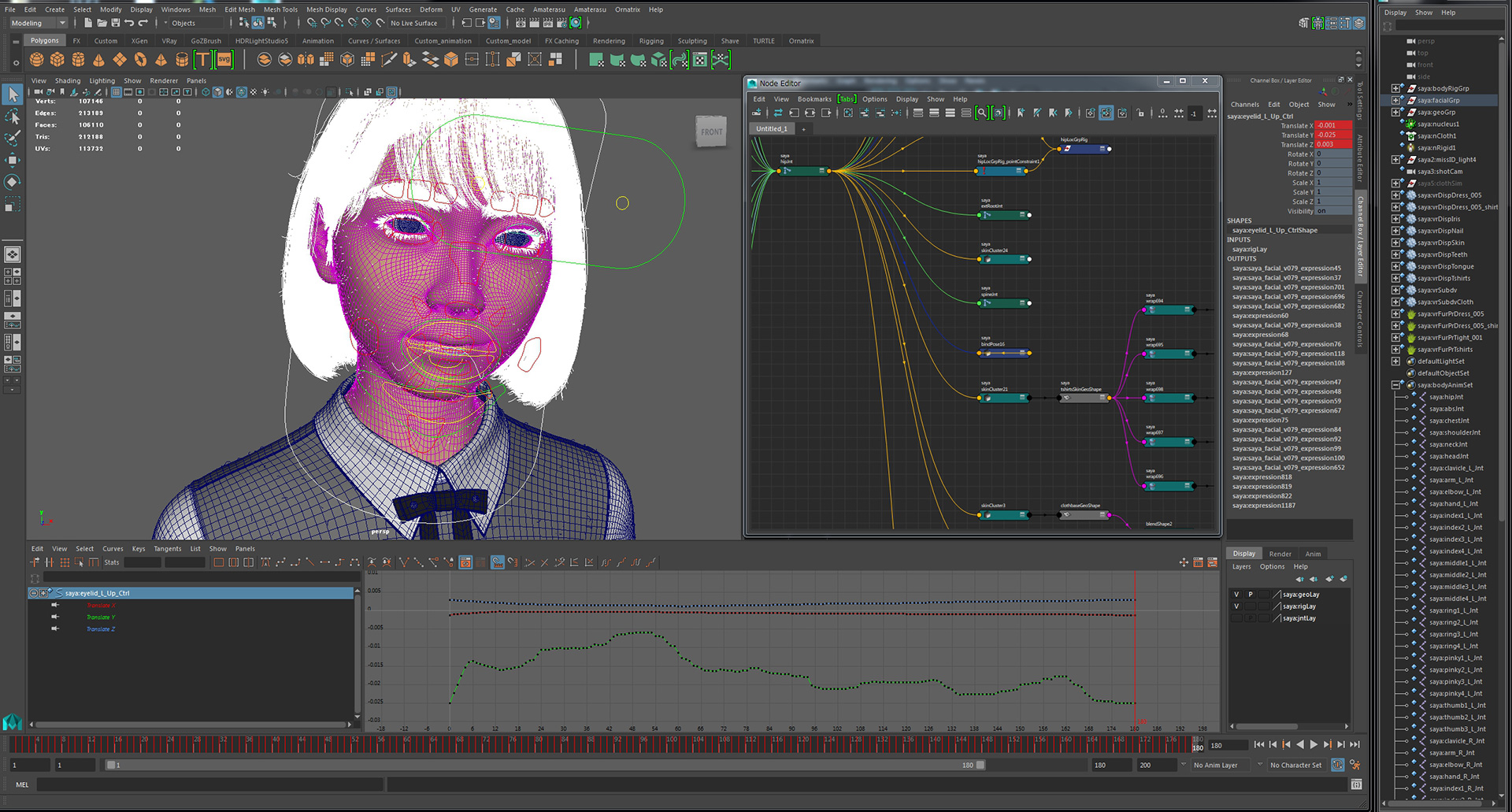

晃之:最初のコンセプトは、友香が出すことが多いです。たたき台を僕が用意して、それに対して二人で話し合って、直していく。彼女はテクスチャーなどを受け持って、僕がモデリングやリグを担当します。ツールは基本二人ともオートデスクさんのMayaを使ってます。

友香:テクスチャーやレンダリング、コンポジットなどは私もできますし、ステージやライティングなどは二人で臨機応変にやっていますが、より難しいことは、晃之が担当しています。人体を動かしたり、10万本の髪の毛を制御したり。

晃之:自分が作っているものは常に「最高だ」と思っているんですが、そこに客観的な目というか、駄目出しをしてくれるのは友香です。その役割が、一番強いですね。

Sayaの誕生

―― いまや様々なクライアントを巻き込んで大きくなる「Saya」のプロジェクトですが、始まったきっかけを教えてください。

友香:2015年の「CGWorld」のカンファレンスで発表するものを作らなければならない、ということがきっかけでした。

晃之:もともとの原型は、2014年頃からムービーのキャラクターとして作っていたものです。最初の頃は、装甲とかアーマーとか、メカが出てくる世界観の中で戦うキャラクターでした。でもカンファレンスで発表することを決めたので、3~4ヶ月かけて整えたものを、SNSに投稿したところすごい反応があったんです。

友香: それまでは、外国人のモデルを作っていたんです。でも、外国で作られるフォトリアルなアジア人に違和感を感じていたので、「日本人を作るのは日本人が上手いだろう」ということで、日本人の女の子を作ることにしました。17歳という年齢にしたのは、子どもと大人の造形が入り交じる最後の年齢だから。CGだと男性目線で作られている女の子が多いので、女性目線での理想の女の子を立ち上げたいなと思って、Sayaを作りました。作り始めた時は全然上手くいかなくて、泥人形でしたよ。落ち込みました。

晃之:当然、そのときはいいと思ってるんですが(笑)。今見ると泥人形でしたね。

―― 最初に平面でデザインしてから、3Dにされていったんですか?

友香:「こんな感じの女の子」ということをざっくりと伝えて、形にしていくという感じです。通常はコンセプトイメージなどを作らなければなりませんが、夫婦なのですり合わせがいらないんです。お互いの好みや癖もわかっているし。

晃之:彼女が普段見ている女の子の画像を覗いたりして、要素として入れてみたり。Sayaは、友香から「ロングヘアにしたい」と言われたんですが、CGだと難しいので、ボブにしました。髪が肩にかかってしまうと、それだけで難易度が上がってしまうので。

友香:おかっぱの女の子ってかわいいですよね。日本人の女の子だと、やっぱりボブかな、ということで。ショートカットだとボーイッシュすぎて、個性が強すぎてしまう。

―― Sayaにおいては、一つのモデルをどんどんブラッシュアップしていったのですか?それとも、何個も違うものを作って選んでいったのでしょうか?

友香:Sayaの場合は、私は髪の毛や皮膚などのテクスチャーを担当して、彼は造形とリギングだとか、髪の毛の制御だとか、テクニカルな部分を担当しました。造形は、一つのものをブラッシュアップしています。目の位置や角度、鼻の形、膨らみ具合などは何百回も造形を繰り返しました。終わりがない作業です。

―― 手作業で全部作られているそうですが、そのこだわりはどこから?

友香:以前は、「CGをいかに効率良く作るか」ということを考えていて、写真から起こすなどの手法で作っていました。でも、晃之が「一から全て自分で手作り」というタイプなんです。ラーメンを作るんだったら、もう、麦から作ろう、というタイプ。それに影響を受けた部分が大きいです。とことん時間を作って、丁寧に作るんですよ。「CGなのに、こんなアナログな作り方をするんだ!」って革命で。時間がかかっても、自分の能力を伸ばしていくというやり方です。彼はショートカットも全然使わないんです。

晃之:Undoくらいは使いますよ(笑)。

友香:それもあって、全部手づくりで作ろうと。皮膚も、何層もレイヤーを重ねて作っています。手作りだと自分の脳の中でレイヤーを分解して組み立てるという作業になるので、より深いところに潜っていくことができる。写真を修正するような方法は簡単ですが、深く入っていくことができないんです。

晃之: まったく何もないところからちょっとずつ重ねていくと、それなりの味が出てくるというか。ペインティングソフトで貼り付けて修正するのではなくて、2D上で描いていた細かい処理を3D上でもやれるようになったほうが面白い。わざわざやらなくていいことをやっているのですが、結果ばかりを追い求めて、中間の作業をないがしろにするのではなく、中間の作業に面白さを見いだせれば、品質も上がります。

―― Sayaはディテールが凄まじくて、例えば靴下に毛玉が付いているというようなところまで再現されていますが、そういうところまでこだわり抜く理由は?

友香:靴下においては、糸がどういうふうに編まれているのかという構造をまず研究して、そこからテクスチャーを作っているんです。そうすると密度が出てきます。写真から起こすと、凹凸の表情が出なかったりするものですから、やはり糸から作らなければと(笑)。

晃之:作り方の利点として、そのほうがコントロールがしやすいというところもあります。糸は素材なので、間隔や形を変えるだけでも、違う素材の靴下が出来る。それを自分でコントロールできる部分が一番大事なのかなと。いわゆる5、6年前に見ていた、フォトリアリスティックな画像から受けた写実感をどう表現するのかを研究した結果、一個一個の溝まで、ミリの世界くらいまでは表現できないと、「CG感」が出てしまうので、そこにはこだわっています。

友香:時代にはめちゃめちゃ逆行している制作スタイルですよね。それが逆に良かったのかもしれないな、とは思います。人間の感覚ってすごく敏感で作品から雑さとか丁寧さとかって感じ取れてしまうように思うんです。

ツールでアイデアが表現できる時代

友香:でも逆に、アイデアが、ツールで表現できる時代になったのは大きいですね。以前は発想があってもツールがそれに対応していなかったので。Sayaは有機物なので、「生命感」を表現しないといけないんですが、その表現ができるようになってきた。皮膚の下でうごめく筋肉の表現だとか、弾力性だったり、皮の表現だったりもできるようになって。

晃之:ツールによって、物理演算のようにコンピュータに任せてしまう要素が、付加できるようになってきたので、基本的な部分はツールに任せて、今までかかっていた労力を表現に回すことができます。

友香:だから、やれることがいっぱい出てきて楽しいです。アーティストの考えている表現が可能になってきた。CGって、空気もない、無の世界から始めるものです。自分たちの理想とする世界観を伝える為の画をつくる力が必要になってくるんです。

晃之:自分の中では、ラーニングケースとしてやっているんです。「実在感」とは何なのか?本当にそこにいるように見せるため何が必要なのかを実現するためにツールを使っている。ミクロからマクロまで、どういう要素が必要なのかを分解して考えています。僕たちはキャラクターアーティストになりたいので、キャラクター、人間に関して、どの程度、今のツールでそういったものが応えられるのかという研究開発をずっとやっています。

―― 最後に、2018 年8月31日(金)に開催される「Autodesk University Japan 2018」でどんなことをお話されるのかお教えください。

友香:今回は、個人で表現したいというアーティストのために、「ワークフローへの考え方」をお話したいと思っています。今までCGの使われ方は、映画やゲームなど、大規模な制作が主体でしたが、今は個人でも多様なCG表現があると感じています。医療CGクリエイターの瀬尾(拡史、株式会社サイアメント)さんの存在だったり、バーチャルYouTuberが流行していることもあったり。

―― たしかに、バーチャルYouTuberやインディゲーム開発などで、個人CGクリエイターの存在が注目されるようになってきました。

友香:CGに限らないことなんですが、著名なアーティストは、必ず独学で制作への道筋を作っています。まず、制作への手法を深く考えどういった手法が合っているのか、効果的なのかそうして作品を作っています。そうした独自に考え組み立てられた手法の先に、個性が光りだす。実はそれこそが一番の楽しみでもあったりします。それとは逆に、ツールの進化によって、あまり深く考えなくても作品っぽいものが成立してしまうこともあります。研究や、「独自の手法」がおろそかにされがちです。私が思うに、強い表現やアーティストの独自性を作るにはその人だけのワークフローの確立が必須だと考えています。そこで、アーティストとして「どういった考え方で手法を確立してきたのか」ということを話したいと思っています。

晃之:今のワークフローは、30代前半くらいで確立することができました。ユニークな作品を作りたくても、仕様やワークフローなど、パイプラインという大前提に、ユニークすぎる個別の思想が入ると崩れてしまうので、その匙加減が難しいんですね。でも、困難な道であればあるほど実現した時に感動があるし、出来ない事が出来るようになるのが一番面白い。毎回「行き倒れになるんじゃないか」と思いながら作っています。

友香:出来た時の快感を知っているから、あえて遠回りをするということもあるんですよね。来場される方には、そういった「作る快感」を知るヒントをお話したいと思っています。

TELYUKAが登壇する「Autodesk University Japan」は、2018 年8月31日(金)に開催。「シン・ゴジラ」などを手がけた映画監督 樋口 真嗣 氏、カナダ発の世界的なマルチメディア・スタジオ Moment Factory らも登壇する豪華なセッションだ。現在公式サイトから参加を受け付けている。

*上記価格は年間契約の場合の1ヶ月あたりのオートデスク希望小売価格(税込)です。