チュートリアル / MayaのXGenを使用したフォトリアルなファー表現

第1回:ワークフローとリファレンス収集

- Maya

- キャラクター・リグ

- ゲーム

- コラム

- チュートリアル

- モデリング

- 学生・初心者

はじめに&自己紹介

はじめまして!松田と申します。

普段は株式会社アプリボットにてモデリングアーティストとして、また株式会社クエルトの取締役兼クリエイティブディレクターとして働いております。

元々はモーショングラフィックスをやりたくて映像を学べる専門学校に入学したのですが、そこで3DCGとMayaに出会い、どっぷりとCG沼に浸かり続けて今に至ります。

リアルな生き物を作るのが得意で、学生の頃からデジタルヒューマン等のハイエンド系のキャラクターモデリングを中心にフリーランスとして仕事をやっておりました。

モデルによって様々なツールを使用し、プリレンダからリアルタイムまで多様な表現に対応して制作を行っております。

中でもMayaは最初に覚えた3DCGソフトで、以降ずっとメインツールとしてモデリング/リギング/シェーディング/レンダリング等に使用し続けてきました。

その経緯もあり、今回から全六回に渡って、MayaのXGenを使用したファー制作のコラムを執筆させていただくことになりました。

ある程度リアルなキャラクター制作において、ほぼ必須スキルとなるファーの表現ですが、ゲームモデルでは処理や仕様上の都合で、残念ながらほとんどがまだ板ポリゴンを使用した表現となっております。

しかし映像作品等、よりフォトリアルな表現が求められる場面では、XGen等を使用してスプライン(カーブ)を配置することで、よりリアルなファーの表現をする必要があります。

比較用データを作成したので、このシーンを例に板ポリゴンとXGenの違いを説明していきます。

画像左がXGenで作成したファー、右が板ポリゴンで作成したファーです。

板ポリゴン(右のファー)は板に毛のテクスチャを貼り、アルファで板の他の部分を透過してファーに見せている状態のポリゴンになります。

容量は軽いですが、その分上から等見る角度によっては板なのがバレてしまったり、そもそも2Dテクスチャで疑似的に3Dのファー表現を行っているので、リアリティも落ちます。

またポリゴンですのでボーンを入れて動かすことは出来ますが、映画で使用されているようなリアルなシュミレーション表現を行うことは出来ません。

この板ポリゴンも、横から見るとそこまで違和感なくファーとして見ることが出来ます。

板ポリゴンを使用するのは、ゲーム等のデータに制限があるようなモデルを制作するような場合で、制作する際は出来るだけ板に見えないような角度に重ねて配置していく必要があります。

一方、XGenで制作されたファーは一本一本がスプラインと呼ばれるカーブのようなもので構築されている為、処理的には重いですが板ポリゴンと比べてかなりリアルなルックになります。

また、スプラインをカーブに変換してnHair等でシュミレーションを行うことも出来たり、ポリゴンに変換して板ポリゴンのベースを制作したりすることも出来ます。

この為板ポリゴンで髪の毛を制作する場合でも、先にXGenでベースを制作し、そこから板ポリゴンに変換して調整するフローを取る場合も多いです。

重いことと適切に使わなければバグが起きやすいツールであることを除けば、板ポリゴンの上位互換になるようなツールですので、今まで板ポリゴンのみで制作していてまだXGenを使用したことがない方も、このコラムを期に始めてみてはいかがでしょうか?(楽しいですよ!)

クエルトではバーチャルヒューマン等のフォトリアルなキャラクター制作を行うことが多い為、XGen、XGen Interactive Groomingを使用してファーを制作する機会も多いです。

今回のコラムに掲載するワークフローは、私が普段業務で使用しているものですので、これからフォトリアルなファーを制作してみたい方にとって、有益な内容になっていると思います。

コラム各回の概要

今回のコラムでは、第1回~第4回は人間の髪の毛(+まつ毛眉毛)の制作、第5回~第6回は動物の毛の制作にフォーカスして解説します。

せっかくなので、XGenオンリーではなくスキャンデータを使用してベースのモデルを作成する所から始め、最終的にフォトリアルな人間や動物を完成させる所までのフローを全て解説したいと思います。

具体的な各回毎の概要はこちらです。

人間の髪の毛制作解説編(XGen)

第1回 導入~ワークフロー、リファレンス収集まで解説

第2回 ~ベースモデルの制作、髪の制作フローまで解説

第3回 ~髪の毛モデル完成まで解説

第4回 ~シェーディング/レンダリング設定、完成まで解説

動物のファー制作解説編(XGen Interactive Grooming)

第5回 リファレンス収集~モディファイア設定手前まで解説

第6回 ~シェーディング/レンダリング設定、完成まで解説

また、今回はMaya 2024.2をメインツールとして使用していきます。

Mayaはゲーム業界/映像業界共にメインのDCCツールとして採用している企業がかなり多く、受け取るデータや納品データがMayaデータであることが多い為、業界で3Dを仕事にするのであればMayaを使用出来ることがマストである場合も多いです。

また単に業界使用率が高いというだけではなく、今回紹介するXGen機能に加えて、デフォルトで入っているレンダラーのArnoldがPBR表現において非常に優秀なレンダラーであったりと、フォトリアルモデリングをこれからやってみたいという方は間違いなく覚えておくべきツールだと思います。

プロ用のソフトですので高額なイメージがあるかと思いますが、学生であれば無料(非商用ライセンス)、そうでなくても今はIndie版が出来ましたので昔と比べかなり手を出し易くなっていると思います。

使用ツール&制作環境

使用ソフトはこちらです。

| ツール | 使用目的 |

|---|---|

| Maya 2024.2 | メインDCCツール |

| Zbrush | ベースモデル造形 |

| Substance Painter/Mari/Photoshop | テクスチャ制作 |

| Arnold | レンダリング |

制作における私の環境はこちらです。

XGenもそうですが、モデリング・レンダリング共にGPUよりもCPUやメモリの方が大事なので、そちらを重視して選んでいます。

CPU : Ryzen9 5950x

GPU : RTX3070

RAM : 64GB

XGen/XGen Interactive Groomingとは

冒頭で軽くXGenについて触れましたが、そもそもXGenとは何か分からない方も多いかと思います。

簡単に説明すると、XGenはMayaのプラグインであり、任意の数のプリミティブを設定により制御して配置出来るようにする強力なツールセットです。

XGenを使用することで髪の毛、ファー、草、羽、などの要素を簡単に作成することができます。

今回のコラムではスプライン(カーブ)を制御して配置したリアルなファーの作成を目的として使用します。これは主に映像系のフォトリアルなファー表現において一般的に使用されているアプローチの一つです。

主に人間の髪の毛や動物の毛等の制作に使用されています。

XGenとXGen Interactive Groomingでどのような違いがあるか下記に纏めました。

また、比較用として外部プラグインで有名なYetiも載せています。

| 機能 | XGen | XGen Interactive Grooming | Yeti(外部プラグイン) |

|---|---|---|---|

| ワークフロー | 半非破壊的 | 破壊的 | 非破壊的 |

| 手法 | 数値での編集メイン | 直感的に制作可能(スカルプト) | ノードベース |

| めり込み | めり込み等が起きにくい(綺麗) | めり込みが起こり易い | めり込み等が起きにくい(綺麗) |

| 変換 | XGenIGへの変換が可能 | XGenへの変換は出来ない | XGenとの互換性は無い |

基本的にどのツールを使用しても(上手く使いこなせれば)結果が大きく変わることは無いのですが、仕様や重視するポイント(ワークフロー上使用ツールが決まっている場合、レギュレーション上めり込みが絶対に起こらないことが最優先の場合等)によって使い分けられると、より効率的に良い結果が出ますので、是非どちらの手法もマスターしていただくのが良いかと思います。

今回のコラムでは人間の髪の毛にはXGenを、動物のファーにはXGen Interactive Groomingをメインに制作を行っていきますが、上記表にも書いている通り、XGenはXGen Interactive Groomingに変換できますので、XGenで制作→XGen Interactive Groomingで調整のようなフローも紹介していく予定です。

というわけでXGen、XGen Interactive Groomingがどのような機能かを理解していただけたかと思います。

ここからは前半4回に渡って実際にデジタルヒューマンの制作を行いながらXGenの機能解説を行っていきます。

XGenを使用したデジタルヒューマンの髪の毛制作

①モデル制作のワークフロー

始めに、キャラクター制作における大まかなワークフローについて解説していきます。

髪の毛の解説がメインにはなりますが、今回の制作における最終アウトプットはデジタルヒューマンの一枚絵と設定しています。

フルスクラッチで制作する場合の具体的な制作のワークフローはこちらです。

色が変わっている部分で区切っていて、同一色内ではブラッシュアップ目的での戻しが発生します。

具体的にはファーを制作した後にテクスチャやディテールを調整する等です。

今回の制作においてどのようなアプローチを取るか考えた際XGen以外の部分の解説を出来るだけシンプルにしたかった為(しかしアウトプットのクオリティを落したくはない)、今回は色々なものを流用して出来るだけ効率的にハイクオリティなデジタルヒューマンを制作するということを目標に設定して制作を行っていきます。

最終的に今回の場合のワークフローはこう設定しました。

キャラクターモデルのモデリング作業をスキャンモデルを流用する形で効率化したフローです。

このワークフローだとゼロベースに比べて比較的簡単にルックは出ますが、調整工程を最終的に持っていきたいクオリティラインに到達するよう時間をかけてしっかりと行う必要があります。

ただし、デジタルヒューマンの制作方法は絶対にこの方法しかないということはなく、普段の業務では、求められているクオリティラインによって適切にアプローチを変えて制作を行っているので、臨機応変に対応していく必要があります。

②リファレンス収集

では早速リファレンスを収集していきます。

デジタルヒューマンを制作する際、私はCGのリファレンスと実物の人間のリファレンスの両方を収集しています。

実物でイメージを掴んで極力それに寄せて制作していきつつも、同時にCGのリファレンスをクオリティラインのベンチマークとして見ていくイメージです。

CGのリファレンスは、完成系のリファレンスだけではなく、グレーモデルで顔の造形の参考になりそうなものも沢山ありますので、そういったリファレンスも集めていくとより制作の助けになるかと思います。

またアナトミー系の本や造形物を手元に置いておくとモデリングに迷いが無くなるので、こちらもオススメです。

実物のリファレンスはPinterestや美容室のカットモデル一覧等で収集することが多く、CGのリファレンスは主にArtstationやX、DeviantArt等で収集しています。

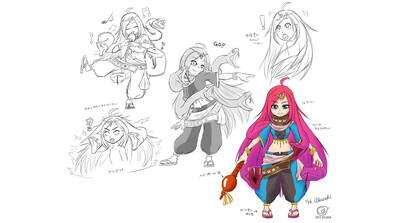

今回は髪の毛がメインの要素になってきますので、最初に髪型を設定していきます。

今後のコラムにて解説する予定のテクニックが詰まった髪型が良いと考えた結果、今回は下記のような条件を設定しております。

・部分的な変化やアクセントがあるような髪型である事

・前髪がある事

・分け目が存在している事

・染めてある(色が入っている)事

上記条件から、今回はインナーカラーが入ったミディアムレイヤーという髪型を制作することにしました。(著作権の都合上リファレンスにモザイクをかけていますので、お手元でミディアムレイヤーで調べていただければ完成イメージの髪型が出てくるかと思います。)

続いて、自身のイメージに合った顔のリファレンスを集めていきます。

完全に特定の人物に寄せるのであれば、一人のリファレンスを大量に揃えたり、場合によっては自身で撮影したりすることもあります。

今回は似た系統の顔を複数リファレンスとして用意し、中間を取る形でオリジナルの顔を制作しようと考えている為、複数人物の顔の画像を用意しました。

また同時に、まつ毛と眉毛も実物のリファレンスを集めておきます。

ある程度画像を収集した段階で、Purerefというリファレンス表示用のソフトにまとめ、設定をAlways On Topにしておきます。そうすることでリファレンスが画面上の一番上に表示され続ける為、作業中常に確認しながら制作を進めることができます。

次回予告

如何でしたでしょうか?

今回は導入からXGenの解説、リファレンス収集の方法まで説明しました。

次回はベースのキャラクターモデリングのフロー解説~シェーディング、XGenを使用した髪の毛の制作フローについて解説していく予定です。

このコラムを読めば取り敢えずデジタルヒューマンが作れる状態になるように丁寧に解説していきますので、次回の更新をお楽しみにお待ちください。