トレンド&テクノロジー / デジタルコンテンツの未来〜温故知新〜

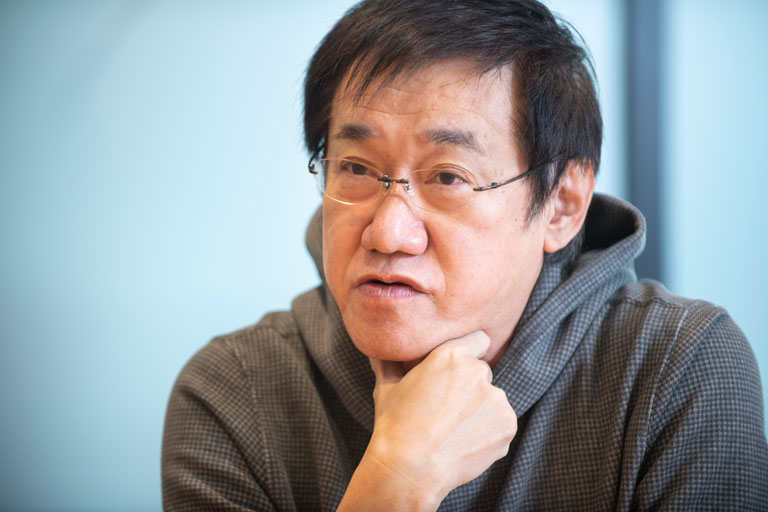

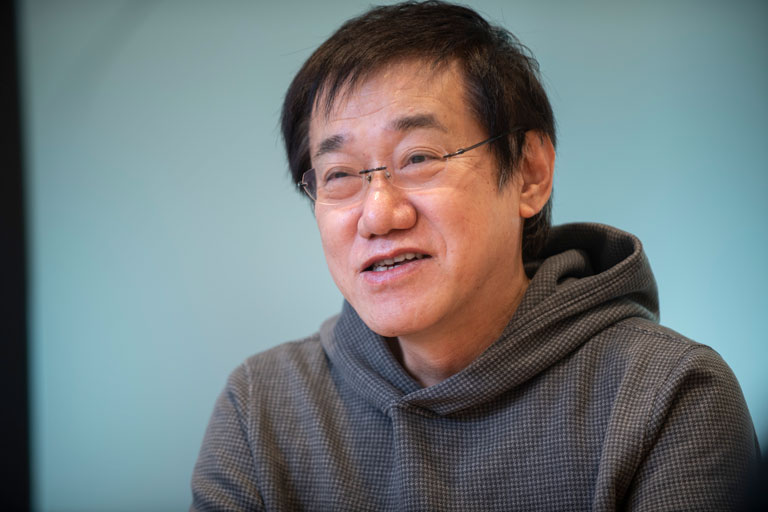

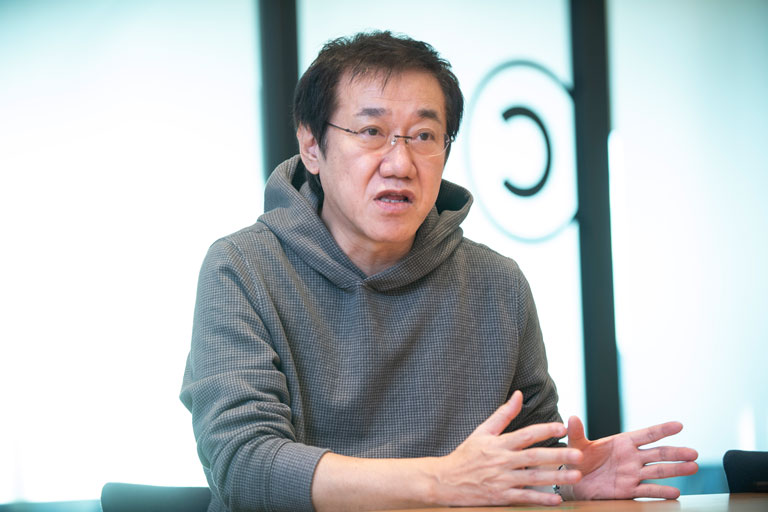

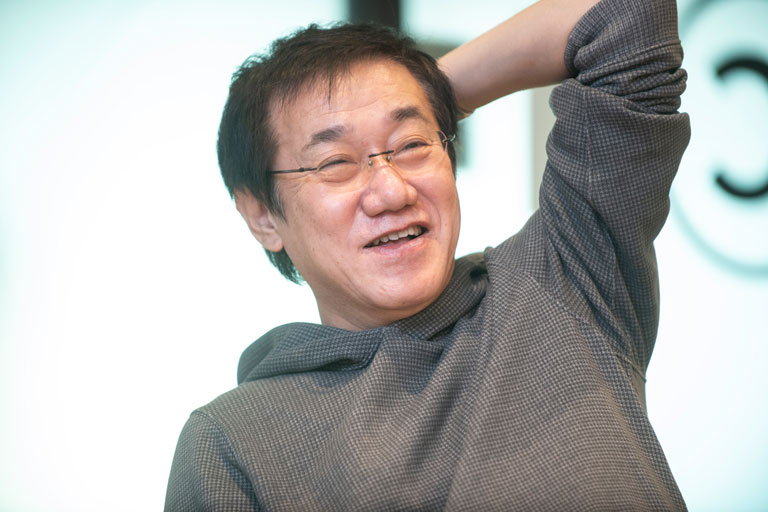

第1回:橋本 和幸(dots in space代表取締役)

- Maya

- ゲーム

- コラム

- 映画・TV

今回より「デジタルコンテンツの未来 〜温故知新〜」とシリーズをリニューアルし、CGの歴史を知るキーパーソンらを中心にお話をうかがい、デジタルコンテンツの未来を見通していく記事をお届けする。今回は『ファイナルファンタジーVII』のプログラマーとして知られ、現在も複数の企業で技術顧問を務める橋本和幸氏にお話を伺った。ゲーム業界に3DCGの旋風が巻き起こる以前の1980年代前半からTVやCM業界でCGを使い活躍していた橋本氏。映画『ファイナルファンタジー』ホノルルスタジオ設立の秘話からMaya開発初期に関わった貴重な舞台裏、そしてメタバースサービス開発経験に基づく今後のコンテンツビジネスへのビジョンまで濃密に語っていただいた。

【聞き手:野口光一(東映アニメーション)】

Supported by EnhancedEndorphin

シンボリックスが活躍した1980年代

東映アニメーション/野口光一(以下、野口):橋本さんの最初のキャリアはAIアプリケーションのデモンストレーターとのことですが、AIにはどのようなきっかけで触れられたのでしょうか?

橋本和幸(以下、橋本):僕は中央大学理工学部の1986年卒なのですが、当時は学部にコンピュータサイエンスの学科がなかったので、AIは会社の学校で学びました。新卒で入社予定だったのはCSK(※1)だったのですが、そこでは新卒の上位の100人ほどが入社前に半年間、会社が持っているコンピューターの学校に入学することができました。朝から晩までコンピューターのアーキテクチャーからソフトウェアの基本構築・構造といったものを学んで、後半の3ヶ月は専攻課程に進み、そこでAIを専攻したという形です。

(※1)CSK

1968年大川功によって設立されたシステムエンジニアリング企業。1984年セガ・エンタープライゼスを買収。他にもグループに多くの企業を抱え、2005年持株会社体制へ移行。2011年SCSKに吸収合併。

野口:新入社員に会社が教育投資をしてくれるなんて素晴らしいですね!

橋本:いや、それが自腹なんですよ。当然、給料も出ない。だから半年後には借金を抱えることになりました(笑)。

野口:それは大変!(笑)。

橋本:でも環境は良かったです。当時としては珍しいことに、パソコンが1人1台でしたし、ワークステーションもIBMの大型機があって、それを端末から直接動かすことができました。僕は専攻段階でLISP(※2)を学びました。当時はAI用プログラム言語と言われていました。本当は違うんですけどね。当時、CSKはシンボリックス(※3)のマシンを2台持っていて、本社のAI事業部の機械を2日間だけ解放してくれるというので、そこで初めてシンボリックスに触れました。そうしてAI専攻で卒業をしたら、配属もAI事業部になると思いますよね? でも、僕らの1年上の世代で成績の良い人がみんなAIに行ってしまった結果、他の事業部からクレームが来てAIに行けなくなってしまいました。僕は原子力研究所でコーディング処理の仕事に配属されることになったのですが、「それは受け入れられない」と拒否して入社しなかったんです。

(※2)LISP

1958年、ジョン・マッカーシーによって考案・仕様化されたコンピュータ言語。元々はコンピュータプログラム用の実用的な数学表記法として作られたが、後に人工知能研究などで活用された。多くの派生言語を生み、現在でも使用されている。

(※3)シンボリックス

1980年にアメリカで設立されたコンピュータ企業。'80年代から(当時その言葉はないが)ワークステーションのLISPマシンを設計・製造していた。3600シリーズは人工知能研究に使われ、発展に寄与したが、'90年前後にAIへの投資が失われると衰退し、倒産した。

野口:すごい!(笑)。

橋本:やっぱりシンボリックスに触れたときの感動が大きかったんです。そこで販社の「日本シンボリックス」に連絡をして、「英語を日本語に翻訳するLISPのソフトを3ヶ月で開発したから雇ってほしい」と面接で言ったら採用してくれました。しかもそのときに「半年の研修費も払ってくれ」とまで条件をつけたんです(笑)。

野口:でも、新入社員を1から研修させたらそのくらいのお金はかかりますよね。すでにそれだけ実力があることが証明されているのだから、安いものだと思いますよ。

橋本:今、考えてみれば、まだ働いてもいないのに図々しい新人ですよね(笑)。結局、半額を出してもらって日本シンボリックスに入社したというわけです。僕はテクニカル・セールス・サポート・エンジニアとして入っているので、お客さんに対してエキスパートシステム(AIのシステム一式)のセットアップやデモをしたり、相談に乗ったりしていました。そうしたある日、ロサンゼルスのグラフィック部門から開発中のアプリケーションパッケージが届きました。それを動かしたところ、3Dのアクセラレータも何も繋いでいないのに、ワイヤーフレームがぐるぐる回っている。「これはスゴい!」と思いました。ハードウェアは全部ボストンで設計しているのですが、フレームバッファといったグラフィック向けハードウェアとソフトウェアはロサンゼルスで設計及び開発していました。米シンボリックスの創業社長は、将来グラフィックスが重要になることを意識していたようで、すでに'85年頃の会社のプロモーション映像の中には、ホログラフが出てきてさまざまなものをグラフィカルに説明するシーンがあります。そういうビジョンは持っていたと思います。

野口:そのシンボリックスを日本でも売ろうとしていたのが日本シンボリックスだったんですね。

橋本:そうですね。安いものでも当時2000万円ほどで、高いと8000万~1億円くらいのシステムでした。僕が入ったときにちょうど3DCGの時代が来たのですが、メインの売上はAIなのでまだ社内では理解されず、昼間に使うと「何を遊んでるんだ!」と怒られるので、18時過ぎから触っていました。そうしてCGの知見を深めていき、ときには映画『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』(1988)でスペースコロニーをCGで描くシーンのコンペに参加したこともありましたね。あとはその頃から勉強も兼ねて、営業の人とさまざまな日本のCGプロダクションを回っていました。

野口:どんなところが購入していましたか?

橋本:ハイテックラボジャパンや、日本のコンピューター会社の研究所はAIの用途で購入していただきました。NTTのほか、国際電気通信基礎技術研究所(ATR)には30台ぐらいして納入していました。当時、AIの業界で発表される研究は、ほとんどシンボリックスで作られているので、「持っていないと時代遅れ」みたいな空気がありました。当時はバブル経済の時期だったということもあり研究所には売れたのですが、放送局にはなかなか売れませんでした。そこで営業がNHKの『驚異の小宇宙 人体』(※4)の話を持ってきて、シンボリックスをNHKにレンタルすることになりました。スタッフのデザイナーがシンボリックスのモデラーをとても気に入って、非常にユニークな作り方をされたりと僕もずいぶん勉強させてもらいました。その後NHKでは「シンセビジョン」というバーチャルスタジオで背景画像を作ったりしていました。ニュース番組のロゴがCGになったのもこの頃でしたね。「人体」がたいへん評判になったことで民放でもほとんどのキー局で導入していただけました。放送局に入るようになるとポストプロダクションでも買っていただけました。当時、CGプロダクションはレンダラーも自前で作っているなどして規模が大きかったので、TV番組とかTVCMといった“小さな”仕事は請けなかったんです。そこでポスプロにシンボリックスが1台あれば一通りのことはできるということで重宝され、自分たちもサポートとして入り、1台導入していただいたら最低限1本は一緒に作っていました。そうこうしていくうちに、放送業界でも僕の名前が知られるようになり、営業が日本テレビの天気予報システムが更新されるという話を持ってきました。

(※4)『驚異の小宇宙 人体』

1989年に6回に渡ってNHKで放送されたドキュメンタリーTV番組。 50分番組のなかでCGのシーンが各回平均で10分以上もあり、毎回当時としては例がないほど多くのCGが使われた。

野口:それはどんなものでしょう?

橋本:ベースはペイントシステムですね。天気予報の地図に対して、どこに天気のマークを置くかとか、そのビットマップを管理するとか、マークもフリップアニメーションできるようにしたり、フォントも自分でデザインできるようにしたものです。それを先方でデモをしたところ、「このシステムは以前からあったんですか?」と驚かれましてね。「いいえ、3日で作りました」と言ったところ、それで入札が通りました。そんなふうに、日本ではCGプロダクションの5割くらいに導入されたのですが、アメリカのシンボリックス本社が倒産してしまい、日本では「日本シンボリックス」を合弁で経営していたニチメン(※5)が買い取り、「ニチメングラフィックス」(現・NGC)になります。ただ、仕事をしているなかで競合するシステムと比較してみると、シンボリックスのモデラーはローポリゴンのモデルは得意なのですが、インダストリアルデザインには強くないことがわかりました。それでニチメングラフィックスでは曲面のモデリングが得意なAlias(※6)も扱うようになります。だからプロダクションには「CAD的な使い方はAliasで、エンターテインメント分野はシンボリックスのモデルが良いですよ」と薦めていました。

(※5)ニチメン

1892年日本綿花株式会社として創業。後に総合商社となる。2004年、同業の日商岩井と合併し、双日株式会社となる。

(※6)Alias

エイリアスシステムズ社によって1985年に開発されたCGグラフィックスソフト。'89年映画『アビス』の制作にAlias 2が使用された。同社は'93年にMayaの開発を始め、'95年にWavefront、SGIと合併し、SGIの一部門としてAlias|Wavefrontとなり、'98年にMayaをリリースした。

映画『ファイナルファンタジー』のパイプライン構築とMayaを選んだ理由

野口:それで橋本さんもゲーム業界の方へ進まれるんですね。

橋本:実はアメリカに行こうと考えていました。シンボリックスからデジタル・ドメインに行った友達がいて、『トゥルーライズ』(1994)を作り終えた後の頃に面接をするはずだったのですが、スクウェア(現・スクウェア・エニックス)から熱心なお誘いを受けました。

野口:何がご縁のきっかけだったのでしょうか?

橋本:当時スクウェアでは本格的に3DCGの開発に着手しようとしていまして、シンボリックスを見学に来たんです。その日は朝から8時間ぐらい滞在して、僕が貼り付きでデモを担当してモデリングからアニメーションまでを作って見せました。8時間もデモをしたことなんてそれまでなかったので、彼らの熱心さに感心していましたが、さらに驚くべきことに、その日の帰りの時点で彼らはもうシンボリックス購入の契約をされていったんです。そこから1年位経って、後に『ファイナルファンタジーVII』(以下、『FF VII』)を作るメンバーを集める中で、お声がかかりました。(※7)

(※7)このときのようすは田中圭一によるマンガ「若ゲのいたり」に描かれているhttps://news.denfaminicogamer.jp/kikakuthetower/wakagenoitari_1

野口:当時、ゲーム業界で3DCGがどのように使われるかは未知数な部分が多かったかと思いますが、それでも進まれたのはやはり好奇心からでしょうか?

橋本:実はスクウェアにヘッドハントされる以前、後にソニー・コンピュータエンタテインメント(以下、SCE、現ソニー・インタラクティブエンタテインメント)となるチームがプレイステーションの立ち上げをする仕事をお手伝いしていましたので、ゲーム業界に3DCGの波が来そうなことは予感していました。元々シンボリックスは映像制作向けに作られたパッケージなのですが、それをカスタマイズしてソニー系のプレイステーションの開発現場に販売していましたので、どのくらいの性能があるかは分かっていましたし、これは面白いことになりそうだなと思っていました。

野口:その頃SCEに行く考えは?

橋本:自分から転職しようという気はありませんでした。SCEには顔見知りも多かったので、スクウェアに転職するときは「お世話になりましたが、競合他社に行くことになりました(※8)」と挨拶をしたのですが、まさか1年後に「またよろしくお願いします」と挨拶をすることになろうとは思いませんでした(笑)。

(※8)当時、スクウェアは任天堂のハード・スーパーファミコン向けにソフトを供給していた。プレイステーションへの参入発表はハード発売後14ヶ月後(1996年2月)だった。最初に発売されたソフトは『トバルNo.1』(同8月。『FF VII』体験版同梱)

野口:スクウェアではどんなソフトを使っていたのでしょう?

橋本:プロダクションパイプラインはもう自分が一番よくわかってるので、シンボリックス系のNワールドやNジオメトリをベースに使っていました。ただ、ムービーシーケンスの方はやっぱり曲面ベースで作った方が綺麗なのでAliasを使って、リアルタイムはシンボリックスにするよう使い分けていました。それをスタッフに教育する必要があったのですが、自分の経験上、ある程度の素養がある人はCGのツールに触りさえすれば、すぐに使えるようになると分かっていたので、美大出身者を中心に募集をかけて、会社が時給を払ってCGツールに触ってもらうという研修を行ないました。僕が講師です。それで上手い人を選抜して50人ほどを社員として採用しました。

野口:Mayaを使うのは映画『ファイナルファンタジー』の頃からでしょうか?

橋本:そうですね。ホノルルのプロジェクトを立ち上げる時です。『FF VII』の開発が終わりに近づいた頃に、プロデューサーの坂口博信(※9)さんが「『FF VII』でムービーシーケンスを合計2時間以上も作れたのだから、僕たちでもCGで映画を作れるよね?」とおっしゃるんです。僕もスクウェアに誘われたときに「ゲーム業界の中だけで他社と競うことには興味がありません。ディズニーやハリウッドの映画会社と競う仕事だったらやってみたいです」と言っていたので、それを覚えていて声をかけてくれたのかなと思います。

(※9)坂口博信

1962年生まれ。ゲームクリエイター。スクウェアの設立メンバーのひとり。RPG『ファイナルファンタジー』を始めディレクター・プロデューサーとしてシリーズ作品ほかスクウェアの数多くの作品を手掛け、2004年に独立しミストウォーカーを設立。2021年にはApple Arcade用ゲーム『FANTASIAN』をリリースした。

野口:ちなみに、『ファイナルファンタジー』のスタジオがホノルルに置かれたのはどんな理由から?

橋本:僕がスクウェアに入社した直後に、シンボリックスのグラフィックの事業部長だった人物を代表にロサンゼルスのスタジオを立ち上げ『パラサイト・イヴ』(※10)というゲームを日米のクリエイター共同で制作することになりました。ところが、日本から行ったチームは英語が喋れず自動車免許も持っていない人が多かったので、仕事以外のことが何もできず、ストレスアウトの状態になりまして。そこでハワイであれば車がなくても出歩くことができますし、日本語もある程度通じるということで、ハーバーコートに2フロアのスタジオを構えたというわけです。

(※10)『パラサイト・イヴ』

瀬名秀明のホラー小説を原作とした(舞台は小説の数年後)アクションRPG。サバイバルホラーゲームの要素を持つ。発売した1998年だけで約100万本を売り上げる。

野口:そこでは橋本さんはどんなお仕事を?

橋本:僕はホノルルスタジオのCTOとして、前半の2年半はパイプラインの構築を行ないました。やはり映画の物量をこなすには従来とは大きく違ったオペレーションが求められます。ハワイにはシリコングラフィックスのワークステーションを扱うベンダーがなかったので、カルフォルニアの米国本社から現地の会社に販路を作ってもらい、サポート体制を構築するところから始めました。ネットワークも100Mbpsの光回線を引いたり、映画の解像度でリアルタイムのプレビューが見られるシステムを作っていました。

野口:ソフトはMayaを使われていたそうですが、当時は開発段階のものでしょうか。

橋本:そうですね。Alias|Wavefront社(以下、A|W)から、現地にエンジニアを派遣していただきました。ジャックさんという台湾の方で、Aliasの日本法人を立ち上げた人物です。エンジニアとしても非常に優秀で信頼が置けるので、5年間の制作期間のうち4年間、ずっとコンサルとして付いていただきました。残念ながら彼は癌で映画の完成を待たずしてこの世を去ってしまったのですが……。

野口:開発についてもう少し詳しく教えて下さい。日本では当時、スクウェアがMayaの開発版を使っていると聞きました。それまでスクリプトベースのシンボリックスを扱われていた方からすると扱うのが大変ではありませんでしたか?

橋本:映画を作るために最初にしなければいけないのは、パイプラインを作ることです。パイプラインは大体2年ぐらいかけてファーストリリースとなります。最終リリースまでには 5 年ぐらいかかりますが、映画自体は 2 年ぐらい作っています。また、パイプライン開発と同時にツール開発も進めました。アニメーションに関しては、「Softimageのカーブエディタの方が良い」という話が出てくれば、それをヒアリングしてR&Dでプラグインとして作って、A|Wにもフィードバックして、システムで実装してほしいと伝えました。他にもデフォーマー、ヘア、クロス、パーティクル関連も自前で作ってA|Wに提供しています。言ってしまえば、オープンソースみたいなものです。そこで自分たちで作ったものを自分たちのものとして独占してしまうとメンテナンスの作業が発生するので、Mayaに取り込んでもらえば向こうがメンテナンスしてもらえるわけです。UIは、各作業専用のUIをR&Dのプロダクションサポートチームが書いています。Mayaのプラグインだけで2000本ぐらいあるのかな? それとスクリプトは1万以上書いていると思います。スクウェアでは随分Mayaをいじりましたね。というか、逆にいじれるからこそMayaを選んだと言えます。レンダラーもMayaで一元管理したかったのですが、社内でテストしたところ厳しかったので、当時映画業界で広く使われていてエンジニアもアーティストもいるレンダーマンを採用しました。

10年以上も先行していたNFTメタバースのビジョン

野口:その後、ホノルルスタジオがクローズし、エレクトリックアーツに移籍され技術部長としてプレイステーション3用ゲームの開発の立ち上げを行なった後、再び独立されてAvatar Reality社を設立されました。

橋本:ヘンク・ロジャース(※11)という友人に誘われたことがきっかけです。彼はBlue Lava Wirelessという『テトリス』の権利を持っている会社をJAMDAT(現:EAモバイル)というアメリカの携帯ゲームの会社に売却して、次のプロジェクトとして「何か面白いことをやろうよ」と、ハワイに呼んだんです。ですから僕はスクウェアのホノルルスタジオからEAのあるシリコンバレーに行き、5年ぶりにハワイに戻った形になります。

(※11)ヘンク・ロジャース

1953年オランダ生まれ。ハワイ大学にてコンピュータ・サイエンスを学ぶ。'83年横浜市に株式会社BPSを設立。'89年にソビエト連邦に渡り『テトリス』のライセンス契約を取得。任天堂ゲームボーイ版の発売に尽力する。後に『テトリス』制作者アレクセイ・パジトノフと共に『テトリス』のライセンス会社を設立し、現在はマネージング・ディレクターを務める。またハワイでクリーンエネルギー非営利団体、Blue Planet Foundationを設立。

野口:そこから「BLUE MARS」(※12)の開発を始められたわけですね。これは今で言うメタバースのサービスですね。

(※12)「BLUE MARS」

橋本とロジャースが設立したAvatar Reality社によって開発されたメタバースサービス。2007年の発表当時はバーチャルコミュニケーションサービスなどと呼ばれた。惑星改造を行ない居住可能になった2177年の火星を舞台に仮想生活を楽しむ。火星のモデリングはNASAのデータに基づく。映画『ファイナルファンタジー』の開発メンバーが中心となって進め、2009年6月にオープンβ版を公開した。

橋本:時代が早すぎましたね(笑)。「セカンドライフ」を見て、こんな世界になるのかと思い、その技術的欠陥が気になったものを改良して開発をしました。BLUE MARSで目指したのは、アーティストが自分の能力を発揮できる空間です。始めるにあたり、僕はCryENGINE(※13)の再使用権許諾権を購入しています。これは僕が使用権を発行できるという権利です。つまり、BLUE MARS内でユーザーに何かクリエイションをしてもらうサービスなのです。BLUE MARSはシーンで1000万ポリゴン、レンダリングしても100~300万ポリゴンで、キャラクターが10~20万ポリゴンで、それだけあればほとんどの表現が可能です。最も大変だったのは、同時接続を保つことなのですが、6000人が同時接続してもサーバーが動くことがシミュレーションして確かめられました。(当時のセカンドライフは50人程度とされる)。

(※13)CryENGINE

2002年にリリースされたゲームエンジン。『ファークライ』ほか、多くのソフトで使用されている。「BLUE MARS」で使われたのは「CryEngine 2」。現在の最新版は「CryEngine 5」。

野口:そこまでは順調に見えますが、なぜ上手く行かなかったのでしょう?

橋本:12億円ほど調達してプラットホームの開発が終了し、増資してコンテンツ開発とプロモーションに移ろうとしていた段階でリーマンショックが起きたことがきっかけです。それまで前向きだったベンチャーキャピタルとの話もすべてなくなってしまいました。構想としては坂口(博信)さんにRPGを1本ディレクションしてもらって、フリーでリリースしようとしていたのですが、そんな事情から実現できなくなってしまいました。結局、インフラはあるけどもコンテンツのない世界ができてしまったわけです。ただ、会社を畳む段階でクラウド化しているので、いつでも再始動はできる状態ではあります。

野口:今の時代にメタバースサービスとして再スタートをする考えは?

橋本:今、世間一般で言われているような形のメタバースとは少し方向が違うように思います。あれはオンラインチャットの延長で、メタバースというものは、僕の考えではもっとUGCを中心としたものなんです。VRの世界の中でモノが作られ、流通して消費され、経済が回り価値を持つという現実世界と同じことが起こるものです。BLUE MARSもそういった思想で設計しました。僕がセカンドライフで最も気になったのは、せっかく作ったモノが勝手にコピーされてしまったことです。売り手にとっては大問題ですが、買い手のユーザーにとってはオリジナルかコピーかなんて気にしていない。これはNFT(※14)になっても同じで、メタバース内で絵を飾っていてもそれがオリジナルかどうかはユーザーにとっては気にならないと思うんです。それではオリジナルの存在価値がないも同然ですから、BLUE MARSの世界では違法コピーができないようになっています。バーチャル世界で人がお金を払う理由は、「自分がこれを持っているんだ」と人に見せたいからです。BLUE MARSはデータベースと照らし合わせて、所有権がなければ描画されない仕組みになっています。デジタルコピーでビットマップを盗んだとしても、それを誰にも見せることができなければ何の意味もありませんからね。

(※14)NFT

non-fungible token=非代替性トークン。偽造不可能な鑑定書付きのデジタルデータ。ブロックチェーンに記録され、原データの唯一性を保証する。この技術を用いてさまざまなデータ(とくにアート作品)の売買が盛んに行われている。2014年に作成されて以降、'17年から注目を集め、さまざまな市場で取引が加熱している。

野口:メタバースに投資しようとしても何をすれば良いか分からない投資家も世の中にいて、今のお話のように示していただけると、投資してくれる人は大勢いると思います。

橋本:今はこうして議論をしているけれども、BLUE MARSと同じように作れるかどうか。この技術的知見も若干古いわけですから、それをアップデートする必要はありますし、補えるようなパートナーに対してスーパーバイズするような形での参加は可能だと思います。

野口:ぜひともそういったプラットフォームを開発してください。

橋本:これはCGプロダクションにとっても良いプラットフォームになると思います。CGプロダクションは労働集約型産業です。しかし、世の中で儲けているのは知的財産を持つ会社です。つまり、BLUE MARSのようなもので何かモノを作って置いておけば、誰かが購入していただけます。そしてそれは「盗まれる」ことはありません。これによってプロダクションは労働集約型から、知的財産集約型の会社に変換できるわけです。メタバースが一番役に立つと思われるのはどちらかというと発展途上国の人だと思います。当地でたとえ仕事がなかったとしても、こういったヴァーチャルの世界でビジネスができれば、いわゆるグローバルな仕事ができて、それに見合った収入を得ることができます。今後はそうしたリージョンのないサービスが世の中のスタンダードになっていくのではないかと思っています。

橋本和幸プロフィール

1962年生まれ。中央大学理工学部卒業後、1986年日本シンボリックスに入社。AI、3DCGの技術担当する。'95年スクウェア(プログラマー・CG技術統括)、スクウェアUSA(ホノルルスタジオVP R&D)を経て、'06年 Avatar Reality設立(President)。'19年 dots in space設立(代表取締役・現職)。'20年シリコンスタジオ(取締役・現職)、サイバーエージェント(技術顧問・現職)。

Supported by Enhanced Endorphin

INTERVIEWER : 野口光一(東映アニメーション)、新和也(オートデスク)

EDIT : 日詰明嘉

PHOTO : 弘田充

LOCATION : WeWork東急四谷