トレンド&テクノロジー / PERCH長尾の知っ得!デザインビズ必読ポイント!

第52回:自動車開発での活用〜カラーマネジメントと測定マテリアルを活用した最新の開発手法〜

- 3ds Max

- カラー

- コラム

- チュートリアル

- 中級者

- 学生・初心者

- 建築・製造・広告

測定マテリアルの活用

前回のコラムで紹介した「測定マテリアル」を活用することで、これまでは擬似的な表現になっていた素材の色/質感/反射などが正確にシミュレーション出来るようになりました。

こちらの動画はAutodesk VREDで、測定マテリアルと付属のCar Paint Material を比較したものです。測定マテリアルは、x-rite MA-T12 で作成されています。この測定器は多角度から色/反射を測定し、同時に写真を撮るため、メタリックペイントの中に含まれるフレーク(小さな金属や鉱石の破片)の形状もリアルに再現します。

角度を変えたときの色の変化もシミュレーションされているのをご確認ください。

自動車開発の課題とカラーマネジメント

自動車のデザイン開発は、外装/内装/HMI(メーターなどのグラフィックスディスプレイ)があり、モックアップ制作には大きなコストと時間がかかるため、CGシミュレーションが重用されています。

しかしシミュレーション画像の色と質感が製造時と異なる問題があり、修正に多大な時間とコストがかかっています。

カラーマネジメントを活用することで、正しいデジタル化/正しい表示/正しい観察を行えるようになるため、デザイン検討時と製造時の差を無くすることが出来、期間とコストを削減します。

最先端事例【Porsche 測定マテリアルとカラーマネジメントを活用したデザイン開発】

現段階で最大限可能なデジタルデザイン開発環境はと問われれば、すぐに思い浮かぶのがPorscheの事例です。

測定マテリアルを活用し正しくデジタル化し、色評価用光源で正しく観察し、カラーキャリブレーションモニターと原寸大ディスプレイを測定調整して正しく表示する、今できる技術を活用して正しくカラーマネジメントを導入運用しています。

何を実現したのか? ポイントを解説していきます。

https://boards.autodesk.com/automotive-innovation-forum/items/porsche-create-manage--visualize?w=wtwhs

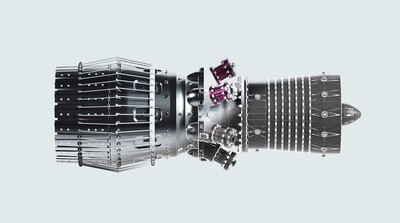

x-rite の測定器「TAC7」を使用して、素材を正確にデジタル化しています。

現在TAC7はペイント・テクスチャ・透過など複数の素材をデジタル化することが出来ました。AxFというファイルフォーマットで測定マテリアルという仕組みを作り出しました。詳しくは前回のコラムをご覧ください。

大型でデジタル化に時間がかかり、高額だというデメリットは、後継機で解消されています。

後継機は素材の種類ごとに分割され、必要なものだけを購入できるようになりました。

・MA-T12(ペイント/テキスタイル)

・Ci7600(透過)

VRED(リアルタイム可視化ソフト)のシーンをキャリブレーションします。正しい色で表示できる状態に校正することをキャリブレーションと呼びます。モニターの発色を調整する際によく使われる用語ですが、ここではソフトウェアで行っています。

x-riteのカラーチャートを正確にデジタル化したデータが、車の脇に表示されています。

このカラーチャートが正しく表示されるように調整を行うことで、キャリブレーションしています。

モニターをキャリブレーションして、現物の見え方と一致させています。

現物を正しく観察するために、x-riteの色評価用光源が使用されています。

CGソフトウェアで色評価用光源ボックスと同じ環境を作成し、2つを比較して同じ色になるように調整します。

自動車を原寸大で表示できるディスプレイを、さきほどの色評価用光源と作業用モニターと一致させる調整を行っています。

これにより、カーデザイナーが自分のPCとモニターで作成したデータを、原寸大ディスプレイで表示する際に色調整をする作業が不要になります。

正確にデジタル化したマテリアル情報をデータベース化し、素早く活用しています。

データベースとして

Flow Production Tracking(旧ShotGrid)

が活用されています。映画/アニメーション制作で活用されている制作管理ツールで、CG制作の効率化を念頭に置いているので、自動車デザイン開発とも相性が良いと思われます。

エクステリア/インテリアで使用されるマテリアルを格納し、キーワード検索で素早く抽出できています。

データベースの活用は、カラーマネジメントにより、誰でも、どこからでも【正しい色情報】を使用でき、【正しく表示】される環境を実現します。

この動画では紹介されていませんが、この仕組みにより、意思決定者がどこにいても確認/指示/決定を下すことが出来るので、意思決定の迅速化を実現させていると思います。

最先端事例【意思決定の迅速化】

カラーマネジメントのインフラを整えると、全ての関係者が同じ色を見ることが出来ます。ヨーロッパ系の大手自動車メーカーでは、その機能を活用して、世界に散らばる開発拠点や意思決定者がいつでも確認できる環境を構築しています。

この事例で特に重要なのが、忙しい意思決定者の時間を抑える必要が無いことです。会議に同席しなくても自分の空いた時間に正しい色と質感で確認できる。自分のオフィスで、海外出張中の海外拠点で、在宅勤務中の自宅で、確認することで意思決定を迅速化しています。

もちろんデザイナー同士の齟齬や、ディレクターのミスディレクション、開発拠点間の情報共有もミスがなくなり効率化されています。

本コラムではカラーマネジメントに関する情報をお届けしていきます。

次世代カラーマネジメントの特徴、Autodeskソフトのカラー管理機能を紹介していく予定です。

カラーマネジメントの基礎知識や、導入事例などをまとめた情報サイトもありますので、合わせてご覧頂けると理解が深まるかと思います。

https://perch-colormanagement.jp/