トレンド&テクノロジー / カラーマガジン

第7回:ディスプレイのカラーガマット(もしくは、色域三角形の解釈の仕方)

- Flame

- カラー

- コラム

- 上級者

- 映画・TV

今回の「The Color Magazine」では、ディスプレイ装置のカラーガマット(色再現領域)について解説する。ディスプレイ装置の大半は「加法」色再現を採用している。つまり、ブラックから始めて、様々な量の赤色光、緑色光、青色光を加える。これに対して「減法」色再現(フィルムや紙への印刷で見られる)は、白から始めて、シアン、マゼンタ、イエローの着色剤を用いて光の様々な波長を(吸収することで)取り除く。加法装置には、色域(再現可能な色の範囲)が色度図上で単純な三角形になるという便利な特性があり、まさにこれがディスプレイガマットを視覚化する従来からの方法である。

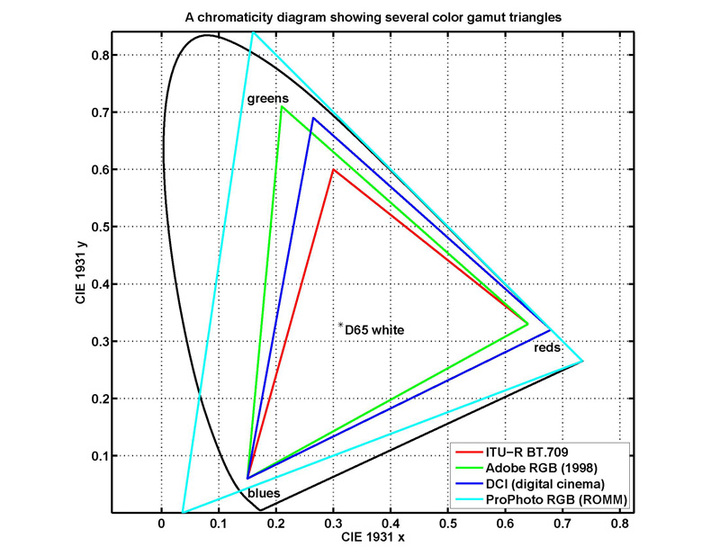

添付図は旧来から使用されている色度図である。三刺激値は基本的にリニアRGB値だが、色度は三刺激値の割合、つまりx = X / (X + Y + Z)である。最もよく使われる三刺激値はCIE 1931 XYZ で、これが色度座標を形成する。これはXYZの小文字xyzを用いて表されるが、方程式の形がz = 1 - x - y であるため、重複する。従って、通常xy色度座標は色刺激を示すY三刺激値(つまり輝度、ルミナンス)を伴う。曲線(スペクトル軌跡)は個々の波長の色度座標、すなわち最も飽和した色を示している。

ある意味で、色度図はビデオエンジニアには馴染みの深いベクタースコープに似ている。どちらも中立軸が1点上に投影され、飽和はこの中性点からの距離で、色相はその周りの回転角度で表わされる。しかし色度図には、2つの色の加法混合がその2つの色を結ぶ線上になければならないという興味深い性質がある。たとえばピュアイエローは、それに使ったレッドとグリーンを繋ぐ線上にある。そのためガマットは、ベクタースコープでは六角形だが、色度図上では三角形となる。もう1つの違いは、ベクタースコープの方が知覚的に均一である(同じ距離が視覚的にもほぼ同じ距離となる)ことである。xy色度図上では、グリーンの周りで与えられた距離変化は、視覚的にはレッドやブルー周りでの同じ距離よりも目立ちにくい傾向にある。

上図は、幾組かのよく使われるRGB「プライマリ」(こうした加法混色で用いられる原色)の色域三角形を示している。ITU-R BT.709 (通常「rec. 709」と呼ばれる)は、HDTV のプライマリで、sRGBで用いられるプライマリと同じである(しかしsRGB のガンマカーブはHDTVのものとは異なる)。写真やグラフィックアートの世界において、sRGB(そしてrec. 709)のプライマリは、高品質な色再生には小さすぎると一般にみなされていることは興味深い。

Adobe® RGB(1998)カラースペースは、スチール写真によく使われるスペースで、rec. 709 のレッドとブルーを、オリジナルの(、そして使われなくなってすでに久しい)、1953 NTSCプライマリのグリーンと組み合わせている。(実はこれまで何十年かの間、NTSCはSMPTE Cプライマリを使っていた。これはrec. 709にかなり近いものなので、よく製品仕様に記載されている「NTSCガマット」は、不明瞭な用語かも知れない。)Adobe RGBは、rec. 709などの標準的なビデオスペースの範囲外のグリーンやシアンを入れることができる。

図には、デジタルシネマ・イニシアティブ(DCI) 仕様のプロジェクターの色域(DCI仕様準拠プロジェクターに必要な最低ガマット)も示されている。ここでは rec. 709 のブルーはそのままだが、rec. 709 やAdobe RGBよりもイエローとオレンジを増加させるようにレッドとグリーンが拡張されている。

映画フィルムのガマット(減法を用いる)は、色度図上の便利な三角形として表されず、rec. 709やAdobe RGBの範囲にもDCIの範囲にも収まらない色(濃いシアンやイエロー)を含んでいる。しかし、同じように、加法のガマットにもフィルムガマットに収まらない色(明るいレッドやグリーン)が含まれる。

図の4番目のガマットは、コダックが画像のストアと編集用のスペースとして提案したProPhoto RGB(「ROMM」RGB)である。この色域は映画プリント用フィルムガマット全てを含んでいるが、「架空の」プライマリ、つまりスペクトル軌跡に入らないプライマリを使う必要がある。(架空プライマリは負の光量を必要とし、それゆえ現実の色ではなく、数学的概念としてのみ存在する。)

ディスプレイの色域三角形を色度図上で見る時、1つ注意する点は、輝度(Y)に3番目の次元を加えると、ガマットがホワイトの1点に集まることである。そのため、ホワイトを混合するために用いられるプライマリのうちの1つをより多く必要とする色は、色度が三角形内にあっても「アウト・オブ・ガマット(色域外)」になる。同様に、現実のディスプレイのコントラスト比は有限なので、三角形内にはブラックポイントの輝度を下げることでのみ混合できる暗色がある。(コントラスト比を上げるためにバックライトやプロジェクターのしぼりをダイナミックに調節する「スマートな」ディスプレイを追求するトレンドがあるが、これは本格的なカラーワークを行うのであれば避けるべきである。)

もうひとつ覚えておきたい重要な概念は、色度図はカラーアピアランス(色の見え)ではなく、色刺激を表していることである。色刺激は、ある時点で視界に感受された光の物理的記述である。しかし、見る人の頭の中で引き起こされるカラーアピアランスは、周囲の色や見る人の適応の状態によって異なる。例えば、周囲の明るさが見かけ上のコントラストに影響する。また、刺激の見かけのカラフルネスは、その色の色度だけでなく、その色の絶対輝度と、見る人が適応しているホワイトポイントの輝度によっても異なる。意外かも知れないが、(見る人の適応状態を適切にコントロールしながら)rec. 709の絶対輝度のレベルを上げることで、DCIプライマリを用いた場合よりも色鮮やか見える画像をrec. 709プライマリを使用して作ることができる。

最後に、カラー信号処理機能を組み込んだディスプレイのトレンドについて言及しておきたい。従来、ディスプレイが生み出す色は、使用するプライマリと色調反応(すなわちガンマ)の機能であった。コンピューターやブロードキャストモニターで一般に使われているディスプレイについては、今でもこれが当てはまる。しかし、現在ある高性能ディスプレイの中には、様々なカラースタンダードをシミュレートするために使える信号処理機能を持つものがある。たとえばDLPシネマプロジェクター、SonyやBarcoのブロードキャストモニター、HPやEizo(オートデスク システム製品で使用)のLCDディスプレイの中には、rec. 709、sRGB、SMPTE C、Adobe RGB、DCI等のカラースペースをボタン一つでエミュレートできるものがある。これを完璧に行うには、目的のカラースペースと同等かそれ以上のコントラスト比およびプライマリが必要である。たとえばLCDモニターがDCI準拠プロジェクターの出力をシミュレートできるのは、元々備わっているコントラスト比とカラーガマットの限界に達する点までである。それでもやはり、これは重要で便利なディスプレイ技術のトレンドといえるであろう。

色域三角形を目にし、それをどう解釈して良いか悩んだ時、このニュースレターが役に立てば幸いである。