創造性は温泉のようなもの?WOW「想像力の地下鉱脈 - 自然湧出する表現多様性」

- VR

- テクノロジー・アート

- 建築・製造・広告

text:杉山貴章

2017年9月21日と22日の2日間にわたって、オートデスク主催によるユーザカンファレンス「Autodesk University Japan 2017」が開催されました。本レポートでは、その中で行われた WOW inc.によるブレイクアウトセッション「想像力の地下鉱脈 - 自然湧出する表現多様性」の様子を紹介します。

WOWが設立されたのは1997年、当初はCGに特化した広告表現がおもなフィールドでした。それから20年、メディアの変化とともに活躍するフィールドが広がり、現在は展示スペースにおけるインタラクションやメーカーとの共同開発によるアプリケーションや製品のUIデザインなど、既存のカテゴリーにとらわれない幅広いデザインワークを展開しています。

本セッションでは、同社Executive Vice President兼Chief Visual Art Directorの鹿野護さんと、Visual Art Directorの工藤薫さんが、そのような幅広い活動領域においてWOWがどのように創造力を養い、新しい発想を生み出しているのかを紹介しました。

1. 個人の妄想力を会社が実現する

まず紹介された「WOW20」プロジェクトでの一幕も、WOWスタッフの多様性をよく表したものでした。WOW20はWOW設立20周年を記念して立ち上げられたプロジェクトですが、その立ち上げにあたってロゴムービーの社内コンペを実施しました。すると、実に20本以上の毛色の異なる個性的な作品が集まったといいます。

2. オリジナル作品にこだわる理由

WOWではこれまでに数々のオリジナル作品を手がけてきましたが、オリジナル作品にこだわる理由も表現多様性の重視にあると鹿野さんは言います。

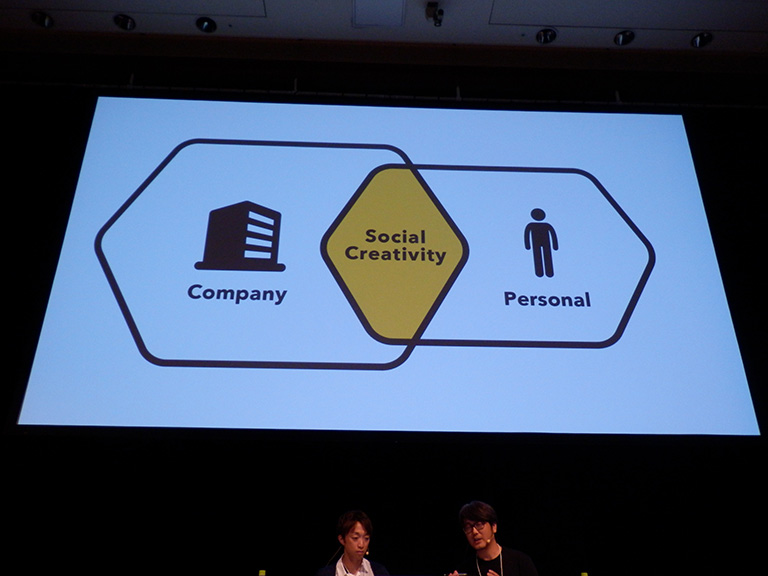

「個人が持っている妄想力のようなものを止めないようにやっていこうと心がけており、そのためにもオリジナル作品を作り続けることが大切だと考えています。ただし、そのような作品作りは個人個人が勝手にやるのではなく、会社としてしっかりと時間を作って取り組んでいくことが大切です。個人の妄想力を、会社の力で社会的に価値のあるものに作り上げていくわけです」(鹿野氏)

オリジナル作品の制作は、創業当時は個人のスキルアップのためという意識が強かったものの、現在では、表現の可能性を広げる模索の場という意味合いが強まってきているとのこと。また、こうしたオリジナル作品は常に誰かが作っているという状況のようです。

鹿野さんは、そのような模索の場であるオリジナル作品製作に取り組む上で、特に「可能性」と「背景」の両方に着目することを重視していると説明しました。「可能性」と「背景」とはどういうことでしょうか。

3. 新しい表現技術から、メディアの可能性を見出す

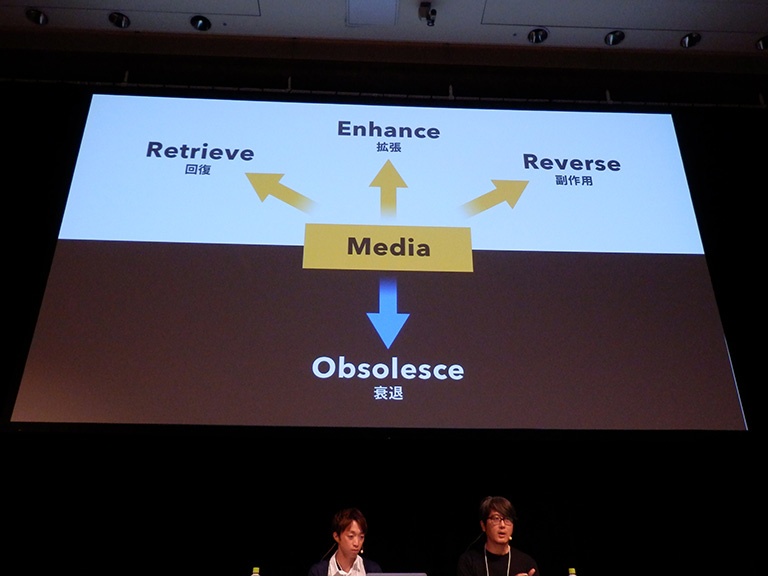

新しい表現技術が世に出てきたとき、メディアという立場から考えると、そこには必ず2つの側面があると鹿野氏は指摘します。一方は、その技術によって拡がる表現や世界観といった新しい可能性の部分。もう一方は、その技術がどのような理由で生まれてきたのかという背景の部分です。

可能性という側面に着目した場合、新しい技術をメディアとしてどのように活用して、新しい体験や感動を作り出すかという課題にチャレンジしていくことになります。

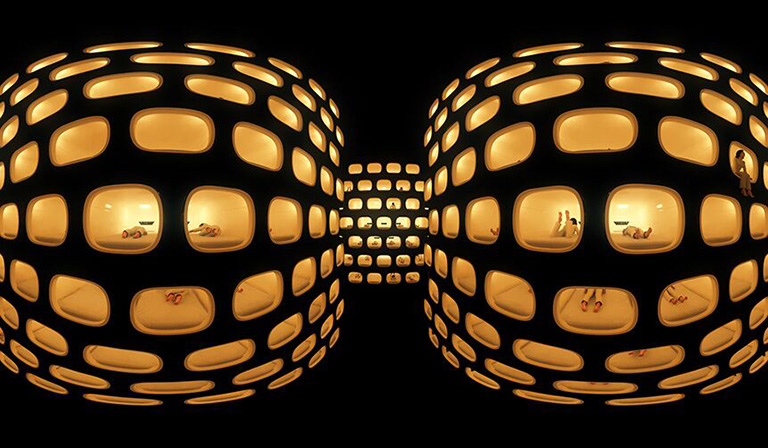

この可能性への取り組みの例として紹介されたのが、2016年に発表された「Tokyo Light Odyssey」です。これは、東京の象徴的な夜のシーンを投影した全天球型のモーショングラフィックス作品です。展示にあたっては、巨大なドーム型スクリーンに投影された映像を見上げながら鑑賞することができるインスタレーションと、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)を装着して鑑賞する全天球映像という、2種類の方法が用意されました。

Tokyo Light Odysseyは、もともと新しいモーショングラフィクスへの挑戦的なプロジェクトとしてスタートしたプロジェクト。社内で意見を募ったところ、それまでやってきた平面のデザインだけでなく、VRを活用した360度のデザインというものにチャレンジしてみたいという意見が多数出ました。そこでHMDを使う企画としてスタートしたものが、検討を繰り返す中でドーム型スクリーンという表現方法にたどり着いたのです。

4. メディアの背景を追求する

このように新しい技術によってメディアの可能性を追求していく一方で、WOWでは、その背景について見つめ直すことも必要なのではないかと考えるようになります。

「背景というのは、たとえば歴史や文化などです。メディアが社会にもたらすものの、影の部分ですね。華々しい世界とは逆の、あまり光を当てられることがない領域です。しかし、もしかしたらここに重要なものが隠されているかもしれない。それを探すうちに、作品の根源につながる何かが生まれることがあります」(鹿野さん)

この領域に対するアプローチはきわめて地道な作業になります。たとえば、その新しい技術表現によって拡張されようとしている、人間の根源的な欲求とは何か?ということを追求します。

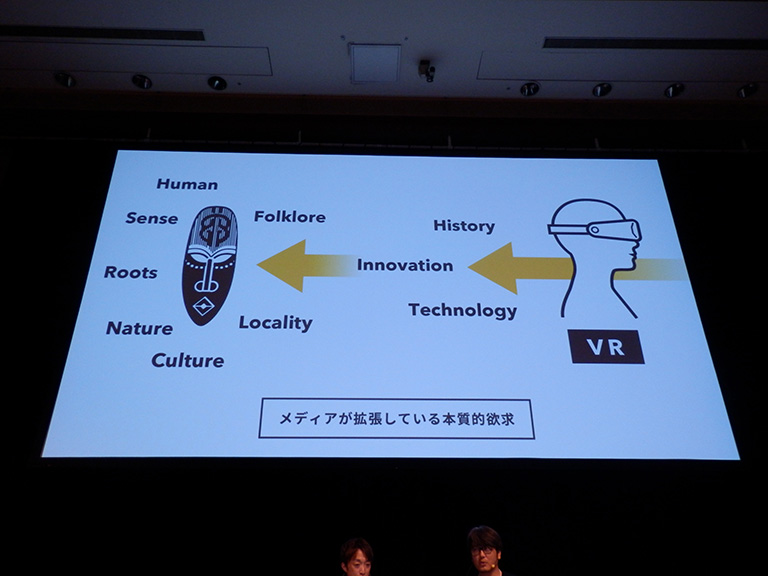

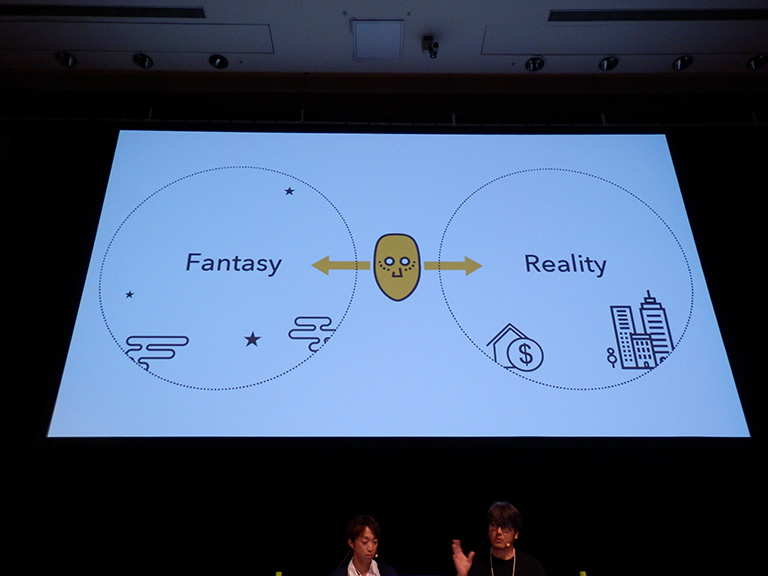

VRを例に挙げた場合、仮面を被るという行為に意味があるかもしれないと考えます。仮面を被るという行為は、日常からの変身を意味します。変身することで自分の内面が変化し、それによって世界の見え方も変わってくるわけです。つまり、仮面は現実と非現実を行き来するための道具と言えるのではないか、ということです。

次に工藤氏によって紹介された「ハレとケ展」は、このような探求の結果として行き着いたものです。

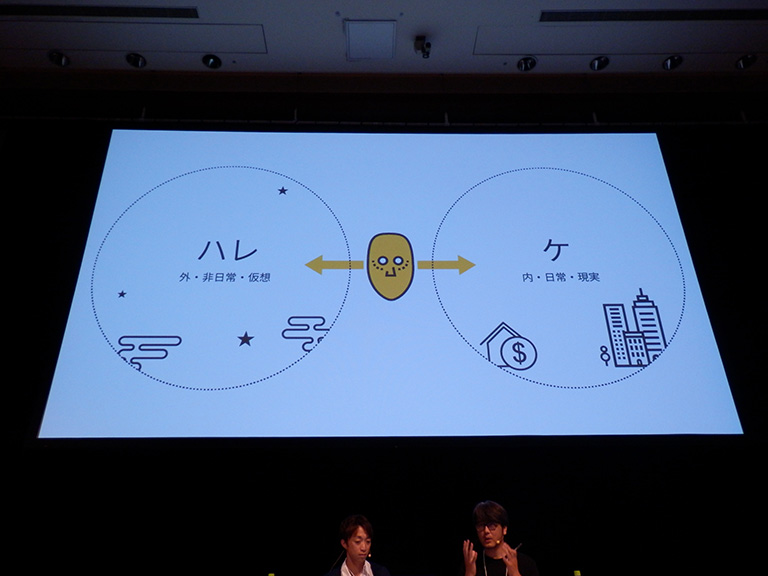

5. VRの背景を追求することで辿り着いた「ハレとケ」

「ハレとケ」とは、民俗学者の柳田國男氏によって見出された、日本人の伝統的な世界観を示す言葉です。「ハレ」は儀礼や祭などの非日常の世界を、「ケ」は普段の生活である日常の世界を表します。「ハレとケ展」は、このハレ(非日常)とケ(日常)の世界の行き来を体験できるアート展として、2017年3月に開催されました。

参考サイト:http://bakeru.jp/

WOWがこのハレとケ展において発表した新作「BAKERU」は、東北に伝わるなまはげや鹿踊といった伝統行事をモチーフにしたインタラクティブな映像作品です。スクリーンの前でお面を付けると、自分のシルエットがそれぞれの姿に変化して、スクリーンにアニメーションで映し出されます。スクリーンの中のキャラクターは、自分の動きに合わせてその行事にまつわるさまざまな恵みを提供します。

工藤さんによれば、この作品を企画したのはちょうどTokyo Light Odysseyの後にあたり、社内にVRに対する意識がまだ強く残っていた時期だったそうです。しかし、当時すでにVRのコンテンツはたくさん世に生まれていたため、WOWとしてはその先の展開に行き詰まりを感じてもいたといいます。

そこで試みたのが、可能性の方向だけでなく、その裏側にある背景や目的を考えるということです。具体的には、VRから連想されるキーワードを片端から列挙していき、その中からこの表現の本質に触れるものを探し出そうとしました。そこから浮かび上がってきたのが、お面を被るという行為と、伝統行事との関係です。

その想像をさらに掘り下げていくことで、伝統行事の意味や、それが無くなりつつある現状などを改めて知ることになりました。自分たちなりの方法でハレとケを表現できないか、というアイデアはその頃に生まれたそうです。

ハレとケを表現する上で注目したポイントとして、工藤さんは「伝統・精神性」「再解釈」「面白さ」の3つを挙げています。まず「伝統・精神性」については、実際に行事に携わる人々を取材するなどして、その正しい姿を学びました。しかし、それを忠実に再現しただけではクリエイティブな作品にはなりません。自分たちのチャレンジしたい表現を加え、作品として仕上げるための「再解釈」が必要です。

3つ目の「面白さ」は、子供から大人まで楽しめるような体験にしたいという思いであり、WOWがこれまでの作品でも重視してきた要素でもあります。それに加えて、姿を消しつつある伝統行事に、自分たちの作品をきっかけにしてもう一度注目してもらえたらという気持ちも込められたとのことです。

「BAKERUでは、作品の根幹にあるものにたどり着くまでに苦労しました。しかし、深く掘り下げていくことで、文化を知ることができ、自分たちもどんどんと楽しくなっていきました。最終的に、生き生きとしたいい作品に仕上がったと思います」(工藤さん)

「ハレとケ展以前、メディアの可能性だけに着目したことで行き詰まっていた期間が2年くらいありました。そこに背景を掘り下げるというアプローチを加えたことで、新しい方向性がようやく開けたという実感があります。最新の技術を使えばなんとなくそれっぽいものを作ることはできますが、自分たちがそれを作った意義というものをはっきり提示できることはなかなかありません。そういう意味で、WOWでは作り手の新しい充実感を満足できるような作品作りができ始めた、という実感があります」(鹿野さん)

工藤さんによれば、「BAKERU」という作品のテーマはまだ完結しておらず、より深掘りを進めて、文化や歴史、行事などにフォーカスを当てた作品作りを進めているとのことです。また、「ハレとケ」は地方の地域振興プロジェクトの誘いも受けているとのことで、オリジナル作品の展示という枠を飛び越えた新しい展開にも期待が広がります。

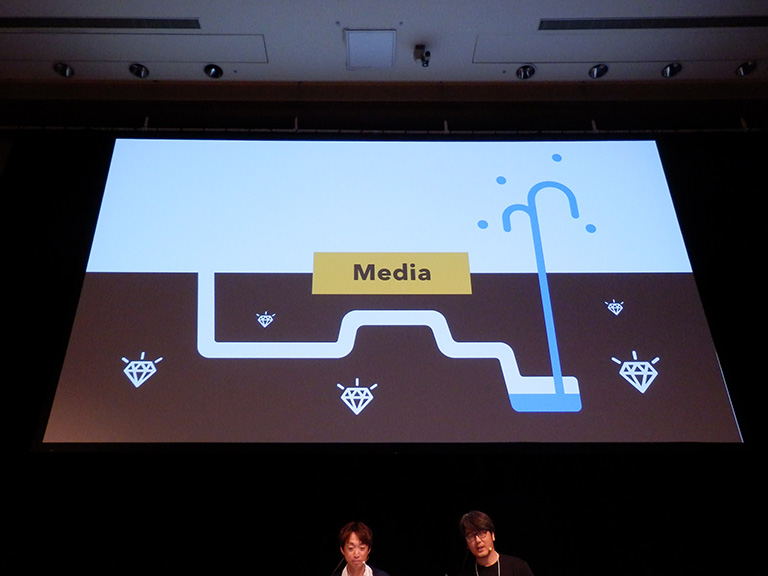

6.「想像力の地下鉱脈」とは

そんなWOWスタッフの個性の多様性を表す一例として、複数のデザイナーに「発想の根源とは?」と尋ねた際の返答が紹介されました。

・「映像のアイデアにつながるのは、自然、数式、模様、妄想、境界、組み合わせ...」(Designer N)

・「ほんとは目でとらえているはずなんだけど、認識できていないものが、映像のヒントになる」(Designer M)

・「直接関係なさそうなアイデア群から気になったものをピックアップし、いま抱えている課題と結びつけてみる」(Designer T)

このように、デザイナー同士でも人によって発想の根源となるものが異なるので、そこから生み出されるものもまったく違ったものになります。それが表現の多様性につながるわけです。

最後に、鹿野さんは「想像力の地下鉱脈」というセッションタイトルについて改めて説明しました。

「最近、創造性というものは湧き出る温泉のようなものではないかと考えるようになりました。地下鉱脈のように埋まっている個人の経験や知識、センスといったものを、みんなで掘り出していく。そんなイメージをタイトルにしました。そうやって掘り出したものを、お互いに刺激し合いながら伸ばしていく。そういう環境を大切にしていきたいです」(鹿野さん)

スタッフそれぞれの個性を尊重しながら、それを「会社として時間を作って取り組んでいく」というWOW。決して個人の向上心や探究心に任せきりにするのではなく、社内でお互いに高め合いながら相乗効果を生み出せるような環境を作り出すことこそが、WOWの表現の多様性につながっているということがよくわかるセッションでした。